故郷日本 |

|

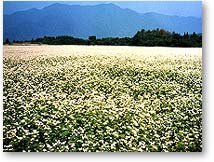

2.蕎麦の花とheavenly blue(天上の青)

登山の汗を流すのは、渓流沿いの野天の秘湯。

土地の人がもぎたてのリンゴを持ってきた。 昨夜、熊がリンゴ畑を食い荒したので、早朝は散歩しないようにと注意しにきてくれたのだ。

晩夏の会津を彩るのは、清楚な白い蕎麦の花園と、色付いた実もたわわなリンゴ畑、コスモスやヘブンリー・ブルーだ。

北国では、青い花が一際深く鮮やかに引き立つ。

以前にそれらしき種を貰って育てたのだが、あっという間に萎んでしまうし、雨が降ると、花弁が赤く変わってしまった。

日本は、本来、山、渓流、樹林の四季の移ろいの美しさでは、世界に類がなかった。 近年、便利さを追求するあまり、自然を征服して道路や宿泊施設、工場等無制限にたててしまった。貧しい自然の中では、人の感性も心も貧しくなる。

21世紀は、これ以上自然を人間の都合で傷めつけたり、壊したりするのではなく、人間が自然を慈しみ育てる時代、自然と共存する時代だと思う。

●リンク集

Copyright1998 Setsuko Watanabe

|

〜戻る〜

〜back to home〜